年々高まる養殖サーモンの需要

水産物の需要は世界的に高まっていますが、天然水産物の漁獲量は頭打ち。高まる需要に応えているのは養殖です。

サーモンも例外ではなく、水産庁が公表している令和5年水産白書によると、2022年の世界の養殖サケ・マスの漁獲量は約400万tで、その量は年々増え続けています。世界ではさまざまな種類のサーモンが養殖されているのです。

国内外で展開するニッスイのサーモン養殖

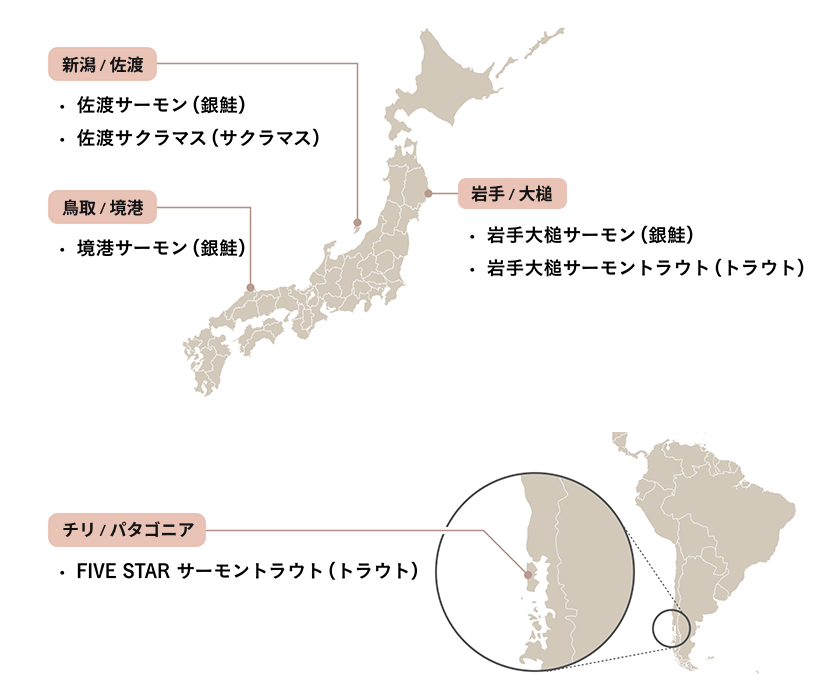

ニッスイグループでは国内外で「サーモントラウト」「ギンザケ」「サクラマス」の養殖を行っています。

南米チリでは、グループ会社のサルモネス・アンタルティカ社が、「FIVE STAR」ブランドのサーモントラウトやギンザケを養殖しています。「FIVE STAR」ブランドのサーモンは、氷河によって造成された海域で養殖を行っており、 この海域には 養殖に適した大規模なフィヨルドが形成されています。同社は親魚育成・採卵・ふ化・淡水および海面での育成、製品の加工および販売のほか、配合飼料の製造まで、独自の一貫生産体制を整備しています。

“五ツ星(FIVE STAR)”の品質は、サーモンの生産体制や自然環境への配慮などさまざまな視点から、試行錯誤を重ねて培ってきたもの。ニッスイが独自開発した飼料を与えることで、脂のりが良く、濃厚な旨味が楽しめます。そのおいしさは、刺身のほか、さまざまなレシピで味わうことができます。

日本ではグループ会社の弓ヶ浜水産㈱が境港・佐渡・大槌の3ヵ所でギンザケなどのサーモン養殖を行っています。サーモンの育成には摂氏12~15℃程度の低水温が必須条件。そのため、各養殖場により生育時期が異なり、おいしいサーモンをお届けするために、最適な時期に各養殖場から水揚げしています。

「境港サーモン」は、日本海に面する鳥取県・境港で養殖を行っています。稚魚は、名峰・大山から湧き出るミネラル豊富な伏流水で育ち、成長すると境港沖合の生け簀に移され、荒波に揉まれながら成魚へと育ちます。身がしっかりしていて、歯ごたえがあるのが特徴です。

「佐渡サーモン」「佐渡サクラマス」は、豊かな四季と大自然に囲まれた、新潟県・佐渡島で養殖を行っています。胎内川を源とする湧水「どっこん水」がある胎内市の淡水養殖場で稚魚を育て、成長すると海面に移して養殖しています。日本海の荒波で育ち、運動量が豊富なため、身が引き締まり、程よい脂のりのサーモンです。

「岩手大槌サーモン」「岩手大槌サーモントラウト」は、三陸沿岸部のほぼ中央に位置する岩手県・大槌で養殖を行っています。栄養豊富で冷たい北リアスの海で育ったサーモンは適度に脂がのり、身が引き締まっています。

これらのサーモンは、水揚げ後すぐに1尾1尾丁寧に活締めしているので生臭さがなく、刺身でもおいしく食べられます。

2023年11月からは岩手県陸前高田市において、同市の広田湾漁業協同組合と共同で、サーモン試験養殖に着手しました。ギンザケを対象に漁場環境の調査や生産方法の検討などを行い、本格的な養殖事業への早期の移行を目指します。国内養殖サーモン事業の規模拡大と同時に同県の産業振興への寄与も期待しています。